- Aktuell

- Studium

- Universität

- International

- Institute

- Institut für Architektur

- Institut für Bildende & Mediale Kunst

- Institut für Design

- Institut für Konservierung und Restaurierung

- Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung

- Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung

- Design, Architektur und Environment für Kunstpädagogik

- Kunst und Kommunikative Praxis

- Textil - Freie, angewandte und experimentelle künstlerische Gestaltung

- Masterstudium Kunst- und Kulturwissenschaften

- Kulturwissenschaften

- Kunstgeschichte

- Kunsttheorie

- Philosophie

- Transkulturelle Studien

- Zentrum Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht

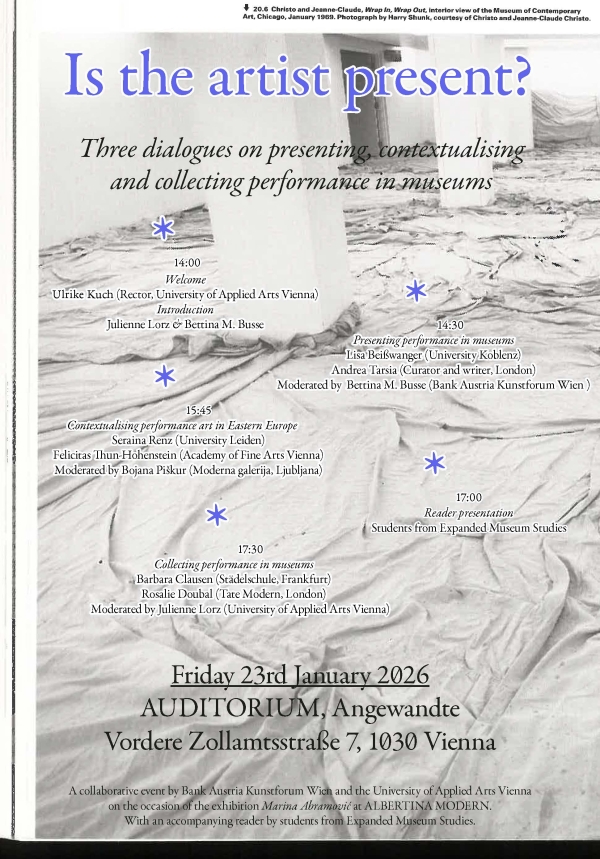

- Expanded Museum Studies

- Institut für Kunst und Gesellschaft

- Institut für Kunst und Technologie

- Institut für Sprachkunst

- Kunst und Forschung

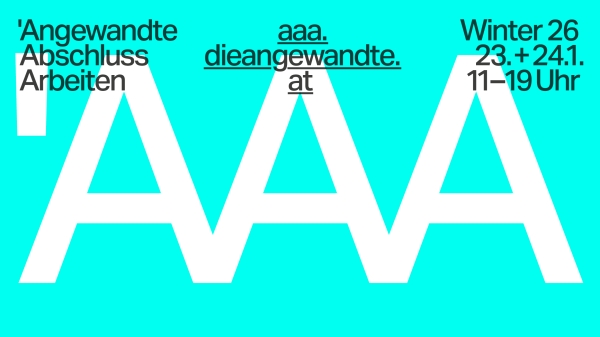

- Angewandte Abschlussarbeiten

- Kunstsammlung und Archiv

- AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab

- Universitätsgalerie

- Angewandte Performance Lab

- Art x Science School for Transformation

- Weibel Institut für digitale Kulturen

- Gender Art Lab

- Doktoratszentrum

- Forschungsprojekte

- Aktivitäten Support Kunst und Forschung

- Angewandte Praxis

- Service

- Presse